论教育家精神系列(五)——理学大家朱熹

发布:遂宁校区综合管理办公室│文字:思想政治教育 周凡茜│图片:网络│初审:秦绍林│复审:余天威│终审:饶显周

朱熹(1130年—1200年),字元晦,一字仲晦,号晦庵,又号紫阳,世称晦庵先生、朱文公 。祖籍徽州府婺源县(今江西省婺源县),出生于南剑州尤溪(今福建省尤溪县)。南宋理学家、哲学家、思想家、政治家、教育家、诗人。朱熹是中国古代教育思想史上继孔子之后影响最大的教育家美食中国古代教育思想的集大成者,在中国教育发展历程中起了继往开来的历史作用。

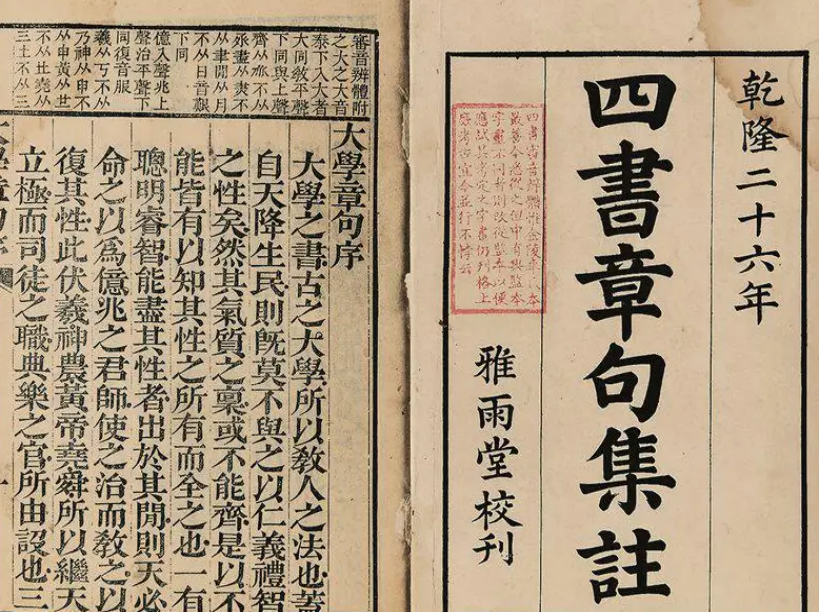

朱熹十八岁登进士第,六十九岁罢官还乡。五十年中,他在福建、江西、浙江、湖南等省地方官吏十四年(其中做过南宋宁宗皇帝的老师四十天),私人讲学先后约三十六年,占大部分时间。即使在任内,每到一处也积极开办书院和州县地方学校,提倡所谓“移风易俗”的教化。要论他的著作,后人统计有2000多万字和800多万字两说。其重要著作如《四书章句集注》《近思录》《伊洛渊源录》《周易本义》《童蒙须知》《易学启蒙》《小学》等大抵因为讲学需要而编撰的。《朱文公集》大量的通信都与论道讲学有关。《朱子语类》一百四十卷讲述的是朱子数十年与学生教学对话实录。这对两宋三百二十年的教育史来说,朱子兴学讲学就占了六分之一的时间。从学于朱子门下的学子,据陈荣建先生考订就有488人。至于元代以后,朝廷钦定他的《四书章句集注》作为开科取士的典籍后,天下无不读“朱书”。他的学生弟子更是蔚为大观。朱子讲学时间之长、范围之广、层次之多、受众之大,后人难以比肩。

朱熹的教育家精神主要体现在以下几个方面:

一、教育对人性的重要性。

他从“理”一元论客观唯物主义思想出发来解释人性论,提出了人性就是“理”,就是“仁、义、礼、智”封建道德规范的观点。他说:“性只是理,以其在人所禀,故谓之性”。与关于教育的思想联系,朱熹主张学校教育的目的在于“明人伦”。强调,从教育的目的在于“明人伦“的思想出发,朱熹严厉批评了当时以科举为目的的学校教育。他认为:”古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之为时讲明义理以修身然后推己及人,非徒其务记览、为词章,以钓声名取利禄而已。“然而,当时的学校教育却反其道而行之,士人“所以求于书,不越乎诵、训诂、文词之间,以钓声名,干利禄而已”。所以,朱熹针对当时的学校教育忽视伦理道德教育的状况,重新申述和强调“明人伦”的思想,今天看来,依然对我国的德育教育有一定积极作用。

二、朱熹的“帝王之学”。

中国传统的“帝王之学”主要是研究如何掌控权力、驾驭臣民、富国强兵的学问。宋代儒学希望建立道学化的帝王之学,实现儒家仁政德治的政治理想。朱熹通过对什么不是帝王之学的辨析,确立了以《大学》为核心的儒家正学来引导帝王的经典体系与理论框架,并通过理学思想的运用,回答了帝王为什么学,如何学以明理而正君心立纲纪等系列问题,推动了以道学建构帝学的思想建设。朱熹所倡导的儒家正学,其实质就是宋代兴起的道学。只有以道学作为指导帝王正心修身、治国理政的“正学”,才有可能引导帝王于符合儒家价值观念的“正道”,并进而规范“政统”,成就君德立帝业。

三、朱熹启发教育思想。

朱熹以“格物穷理”的认识论和二元人性论的理学基础,在动乱不安的宋朝强调弊病改革,重视学生自主性的培养,强调师生互助,教学相长,重视理论与实践的结合,为后世提供了多样的启发式教学方法、为启发式教学的开展编写了诸多教材,比如《小学》、《易学启蒙》、《训蒙绝句》、《童蒙须知》等书籍,以适应童蒙、小学、大学三个不同学习阶段的教学,还有根据学生的接受形式,内容的难易程度编写的具有入门作用的《近思录》等教材。这些编写的教材都是朱熹总结多年的理论和教学经验而成的,不仅在当时的学校教育中被广泛应用,对推动学校教育改革发展也产生了深远影响。

四、朱熹的教学原则和教学方法。

朱熹继承了中国教育史上的优良传统,主张知行结合,以“知”来指导“行”,用“行”来提高“知”。至于述及“知”与“行”的先后轻重问题时,所作的“知先行后”和“行重知轻”的结论,则并不正确。但在南宋不重“实学”的风气下,强调“笃行”却是可取的。值得重视的是,朱熹强调循序渐进与熟读精思的原则。就循序渐进的原则说,他认为各种不同的书要按一定的顺序去讲习,“通一书而后及一书”;同一部书,“其篇章文句首尾次第,亦各有序而不可乱也”J同一篇章文句中,必须“字求其训,句索其旨。未得乎前不敢求其后,未通乎此不敢志乎彼。”就熟读精思的原则说,他主张在反复练习中做到学思结合。

五、朱熹的心理学思想。

朱熹在他的哲学著述中,对于心理现象及其作用的说明,比他以前的思想家、教育家都讲得详细。他不只是论述性之善恶,而且对心、性、情、才、欲及意志种种心理名词都一一作了解释,如说:“心是管摄主宰者”、“性者心之理”、“情者心之动”、“才便是那情之会怎地者”等等。他还论述了各种心理现象的关系,如说:“性者心之理也,情者心之用也,心者性情之主也”。“心者,一身之主宰;意者,心之所发;情者心之所动;志者,心之所之,比于情意尤重。

综上所述,朱熹的教育思想和教育活动表明,他堪称我国历史上一位大教育家。他的教育思想的完备性和教育活动的广泛性,在不少方面超过了前人。从学前教育到学校教育,从教科书的编纂到教育规章制度的制订,从教育方法的总结到心理问题的研究等等方面,都有他的论述和实践活动。这些方面,对于研究和发展我国的教育科学,探索教育工作的客观规律,至今仍有积极的借鉴作用。

朱熹从改革南宋教育制度的现实需求出发,在继承儒家优秀的传统教学思想的基础上,躬行实践、勤于探索,积累了丰富的启发式教学经验,并将其发展、推进到了理论化和体系化的高度。他的教育家精神值得历史铭记。

参考文献:

[1]韩钟文.朱熹教育思想研究[M].南昌:江西教育出版社,1989.

[2]陈来.宋明理学[M].上海:华东师范大学出版社,2004.

[3]陈代国,张品端,姚进生.大教育家朱熹[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

编辑:学生工作

青春践行雷锋志·岁月绘就奉献情”遂宁校区学生前往高升实验小学开展学雷锋宣讲活动

四川师范大学遂宁校区 5月前 213

遂宁校区穗行书院(筹)召开2025年春季学期学生代表座谈会

四川师范大学遂宁校区 5月前 275

遂宁校区穗昇书院(筹)召开2025年春季学期学生代表座谈会

四川师范大学遂宁校区 5月前 222

遂宁校区穗雅书院(筹)组织召开2025年新学期学生代表座谈会

四川师范大学遂宁校区 5月前 241

新学期,不做“咸鱼”,做“哪吒”! ——遂宁校区学生开学年级大会侧记

四川师范大学遂宁校区 5月前 301

四川师范大学沂蒙颖悟智行志愿宣讲团走进宣汉中学城关学校开展沂蒙精神宣讲

四川师范大学遂宁校区 6月前 265

凝心聚力话成长,砥砺前行再出发 ——穗雅书院(筹)2024级小教、物理、思政、体育、英语专业举行班委学期工作总结会

四川师范大学遂宁校区 7月前 315

遂宁校区开展学生暑期海外见习实习项目宣讲会

四川师范大学遂宁校区 7月前 300

朋辈分享会:四六级通关趣玩攻略

遂宁校区综合管理办公室 7月前 381

第七期“寓见”辅导员社区面对面 | 詹榕榕:拒绝间歇性努力,不做45°青年

四川师范大学遂宁校区 7月前 262