论教育家精神系列 (六)——阳明心学-王守仁

发布:遂宁校区综合管理办公室│文字:科学教育 张玉林│图片:网络│初审:秦绍林│复审:余天威│终审:饶显周

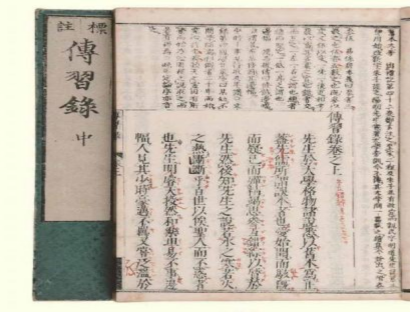

王守仁(1472~1529),字伯安,号阳明子,世称阳明先生,故又称王阳明,浙江余姚人。明代最著名的思想家、哲学家、文学家和军事家,是明代著名的阳明学派创始人之一。陆王心学之集大成者,精通儒家、佛家、道家,能够统军征战,是中国历史上罕见的全能大儒。被封为“先儒”,奉祀孔庙东庑第58位。王守仁的一生,著作甚丰。他死后,由门人辑成《王文成公全书》38卷,其中在哲学上最重要的是《传习》和《大学问》。他的一生极富传奇色彩,横跨明代的弘治、正德、嘉靖三朝皇帝。

王守仁出身于书香门第、官宦世家,其远祖为东晋大书法家王羲之。其父王华是1481年状元,后官至南京吏部尚书。据《王守仁年谱》记载,他出生前夕,其祖母梦见有人从云中送子来,梦醒时王守仁刚好出生,祖父便为他起名叫王云,乡中人亦称其降生处为瑞云楼。5岁时他还不会说话。一天一位高僧经过,抚摸他的头说“好个孩儿,可惜道破”,意指他的名字“云”道破了他出生的秘密。其祖父恍然醒悟,遂更其名为守仁,此后他便开口说话了。这个故事有点神话色彩,但可以看出 他幼年时并未显示出过人的聪慧和才华。

一、童年生活

王守仁10岁时,父亲高中状元,于是他随父赴京。路过金山寺时,父亲与朋友聚会,在酒宴上有人提议作诗咏金山寺。大家还在苦思冥想,王守仁已先一步完成:“金山一点大如拳,打破维扬水底天。醉倚妙高台上月,玉萧吹彻洞龙眠。”四座无不惊叹,大家又让他作一首赋蔽月山房诗,王守仁随口诵出:“山近月远觉月小,便道此山大于月。若人有眼大如天,还见山小月更阔。”作诗一事,表现出王守仁具有非凡的想象能力。

王守仁十一二岁在京师念书时,他问塾师:“何谓第一等事;”老师说:“只有读书获取科举名第。”他说:“第一等事恐怕不是读书登第,应该是读书学做圣贤。”尽管如此,他从年少时代起就从不循规蹈矩,所有记载都说他自少“豪迈不羁”。如13岁丧母后,继母待他不好,他竟买通巫婆捉弄其继母,使得她从此善待他。他学习并非十分用功,常常率同伴做军事游戏。年轻时他出游边关,练习骑马射箭,博览各种兵法秘籍,遇到宾客常用果核摆列阵法。

二、阳明心学

阳明心学是16世纪明朝儒学家王阳明创立的一种心学思想体系。王守仁是明代末年儒学家杨师道的弟子,深受其影响。早年他曾在宁波任教授,并广收门徒。他师从杨师道之后,逐渐形成了自己独特的思想体系,被称为“阳明心学”。

阳明心学强调心性即良知的重要性,认为人人都有良知,是自觉被动的,而非奴隶般屈服于外界环境的。阳明心学主张将良知与行动相统一,通过修炼提高个人的道德品质,达到心与行的统一。阳明心学注重人际关系和社会义务,提倡推己及人、仁爱他人,强调人的行动必须以善为本。阳明心学影响了中国历史上的文化、伦理和思想发展,也对日本、韩国等国家的儒学产生了影响。

三、知行合一

王守仁的主要思想是“知行合一”,他认为人的本性本善,只有通过“知行合一”的修炼,才能达到心性与道义的合一,从而实现个人的成长与社会的和谐。在他看来,知识只有运用到实践中才有意义,学习应该是以实际行动为基础的。他强调个人的主体性和自觉性,主张人人都应该发挥自己的主观能动性,积极参与社会实践和改造,致力于促进社会的进步。

四、教育精神

王守仁在教育方面也有着很大的贡献。他主张教育应该注重培养学生的实际动手能力和创造力,而不仅仅是灌输知识。他强调教育的目的是培养全面发展的人,让学生能够自觉地去追求真理和美好的人生。

王阳明的教育精神主要包括以下几个方面:

1. 修身齐家治国平天下:王阳明强调个人修身的重要性,认为修身齐家治国平天下是一个人应该追求的目标。他认为,一个人应该先从修养自己的品德和道德修养开始,然后以和谐的家庭关系为基础,进而为国家社会做出贡献。

2. 心即理:王阳明的教育思想强调心性即理,他认为每个人内心都有良知,是可以自觉认识和体悟道德真理的。他主张通过反思自己的内心,认清自己的欲望和执着,以达到内心的清明和道德的提升。

3. 实践为本:王阳明主张将道德行为与实际生活相结合,注重实践与行动。他认为只有通过实际行动,才能真正践行道德和义务,同时也能更好地认识、体验和修正自己的错误。

4. 爱与仁:王阳明强调仁爱他人的重要性,他认为人人都应该以仁爱之心对待他人,关心他人的利益和幸福。他认为,通过亲身经历和实际行动来帮助他人,才能真正实现自己的道德修养和人生价值。

这些教育精神体现了王阳明对于人的内心修养和道德实践的重视,对于中国儒家教育产生了深远的影响。

王守仁的贡献不仅在中国,也对世界哲学产生了深远的影响。他的思想被誉为开启了中国唯心主义哲学的新纪元,影响着后来的许多知名思想家和学者。他的主张也为后来的社会革命和改革运动提供了思想支持,对中国社会的进步具有重要的推动作用。

总而言之,王守仁是中国历史上一位杰出的思想家和教育家,他的阳明心学影响深远,对中国儒学和哲学的发展做出了重要贡献。他的人生事迹和思想理念都值得我们深入学习和探索,以期在现实生活中得到启迪和指导。

▲浙江宁波余姚王守仁故居

五、历史评价

王守仁是我国宋明时期心学的集大成者。他发展了陆九渊的学说,被称为“陆王学派”,用以对抗程朱学派。王守仁的“知行合一”和“知行并进”说,旨在反对宋儒如程颐等“知先后行”以及各种割裂知行关系的说法。王守仁倡“君子之学,唯求其是”的“求是”学风,并多有阐发。直至今日,“求是”精神仍然十分重要,浙江大学把它作为校训的一部分。他的学说以“反传统”的姿态出现,在明代中期以后,形成了阳明学派,影响很大。他的徒弟遍布全国各地。死后,“王学”虽分成几个流派,但同出一宗,各见其长。他的哲学思想远播海外,特别对日本学术界产生很大的影响。日本大将东乡平八郎就有一块“一生伏首拜阳明”的腰牌。王守仁不只是哲学家、教育家,也是一位诗人。他一生事功赫赫,被称之为“真三不朽”。

参考文章:[1]李龙洋. 论王守仁“知行合一”的思想[D].河北大学,2018.

[2]王蕾.论王守仁“致良知”的教化思想及其现代价值[J].职大学报,2019(01):110-114.

编辑:学生工作

青春践行雷锋志·岁月绘就奉献情”遂宁校区学生前往高升实验小学开展学雷锋宣讲活动

四川师范大学遂宁校区 4月前 213

遂宁校区穗行书院(筹)召开2025年春季学期学生代表座谈会

四川师范大学遂宁校区 5月前 275

遂宁校区穗昇书院(筹)召开2025年春季学期学生代表座谈会

四川师范大学遂宁校区 5月前 222

遂宁校区穗雅书院(筹)组织召开2025年新学期学生代表座谈会

四川师范大学遂宁校区 5月前 241

新学期,不做“咸鱼”,做“哪吒”! ——遂宁校区学生开学年级大会侧记

四川师范大学遂宁校区 5月前 301

四川师范大学沂蒙颖悟智行志愿宣讲团走进宣汉中学城关学校开展沂蒙精神宣讲

四川师范大学遂宁校区 6月前 265

凝心聚力话成长,砥砺前行再出发 ——穗雅书院(筹)2024级小教、物理、思政、体育、英语专业举行班委学期工作总结会

四川师范大学遂宁校区 7月前 315

遂宁校区开展学生暑期海外见习实习项目宣讲会

四川师范大学遂宁校区 7月前 300

朋辈分享会:四六级通关趣玩攻略

遂宁校区综合管理办公室 7月前 381

第七期“寓见”辅导员社区面对面 | 詹榕榕:拒绝间歇性努力,不做45°青年

四川师范大学遂宁校区 7月前 262